4月13日よりスタートした大阪・関西万博にて、話題沸騰中の展示があります。シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」、その中に設けられた、最大30人が同時にVRヘッドセットをつけて体験できるイマーシブ展示、超時空シアター「499秒 わたしの合体」です。

「宇宙スケールの食物連鎖」を描く壮大な体験を手掛けるのは、アニメーション監督・メカニックデザイナーの河森正治さん。「マクロス」シリーズや「アクエリオン」シリーズ生みの親でもある巨匠が挑んだのは、「いのちは合体・変形だ!」といったメッセージや「いのち球」と呼ばれるオブジェクトに象徴される、多様な “いのち”の在り方そのものです。

今回、メタカル最前線は、河森正治さんへ単独インタビューを実施。「いのちめぐる冒険」や超時空シアター「499秒 わたしの合体」、およびスマートフォン、PC、VRゴーグルでアクセスできるバーチャル万博内で体験できるバーチャル版「いのちめぐる冒険」に込めた想いとビジョンをお聞きします。

「いのちめぐる冒険」とは?

「いのちめぐる冒険」は、大阪・関西万博に設けられたパビリオンのひとつ。会場の中心に位置する、8人のプロデューサーが主導する「シグネチャーパビリオン」と呼ばれるパビリオンのひとつでもあり、訪れる人々が「いのち」について考え、その概念をアップデートすることがコンセプトに据えられています。

河森さんがプロデュースを手掛ける「いのちめぐる冒険」が提示するコンセプトは「いのちは合体・変形だ!」。全7種の展示を通して、生物多様性の重要性を体験することができます。そして、夢洲のリアル会場側のメインコンテンツとなる超時空シアター「499秒 わたしの合体」は、専用シアターにて30人同時に、VRゴーグル『Meta Quest 3』を装着して体験する、XRと立体音響技術を駆使した映像体験となっています。

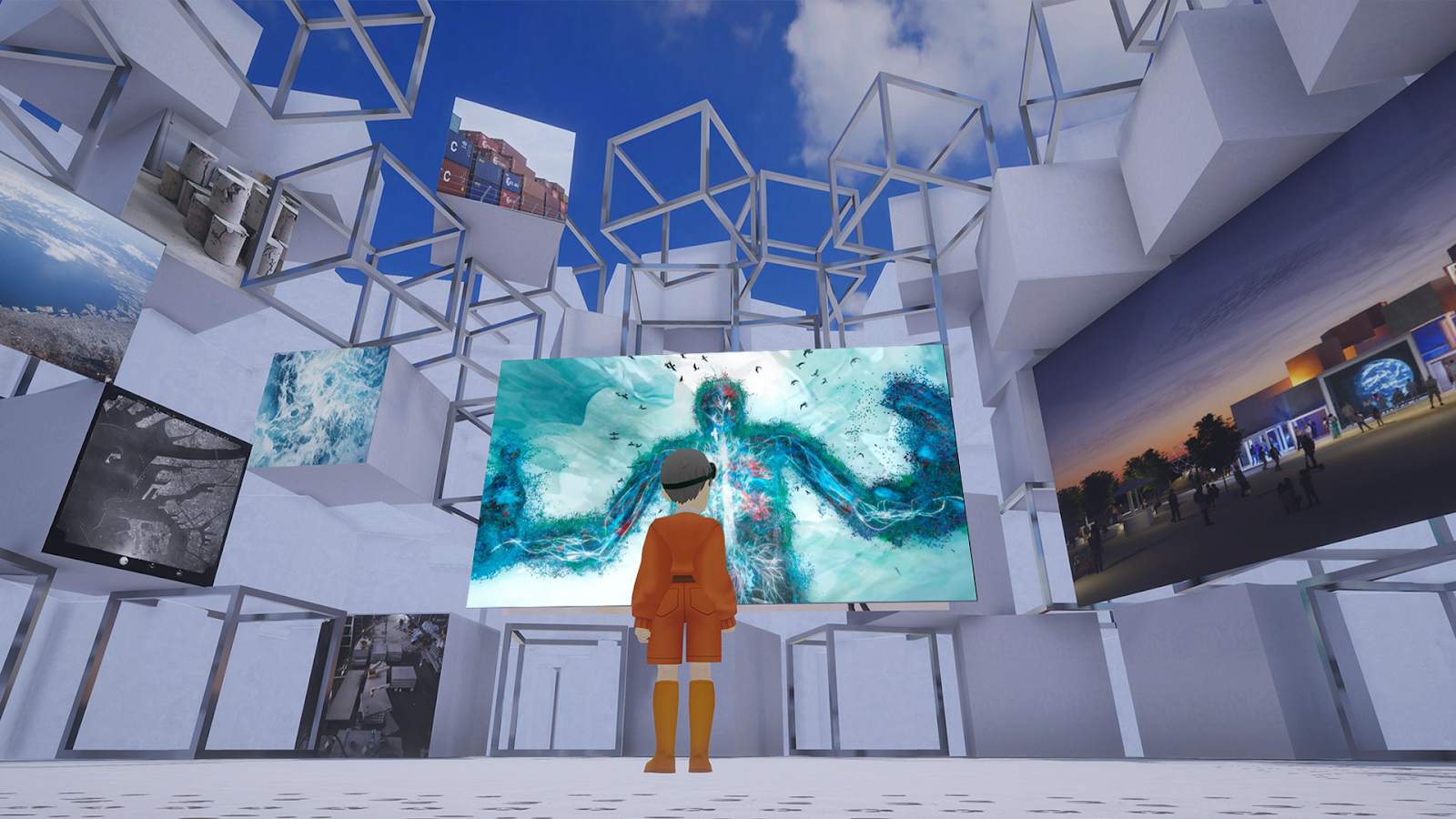

また、専用アプリにて展開中の「バーチャル万博」でも、「いのちめぐる冒険」パビリオンが設けられています。こちらでは、「いのちめぐる冒険」全体のコンセプトを示すオブジェクト「いのち球」を中心とした、バーチャル空間独自の体験ができます。

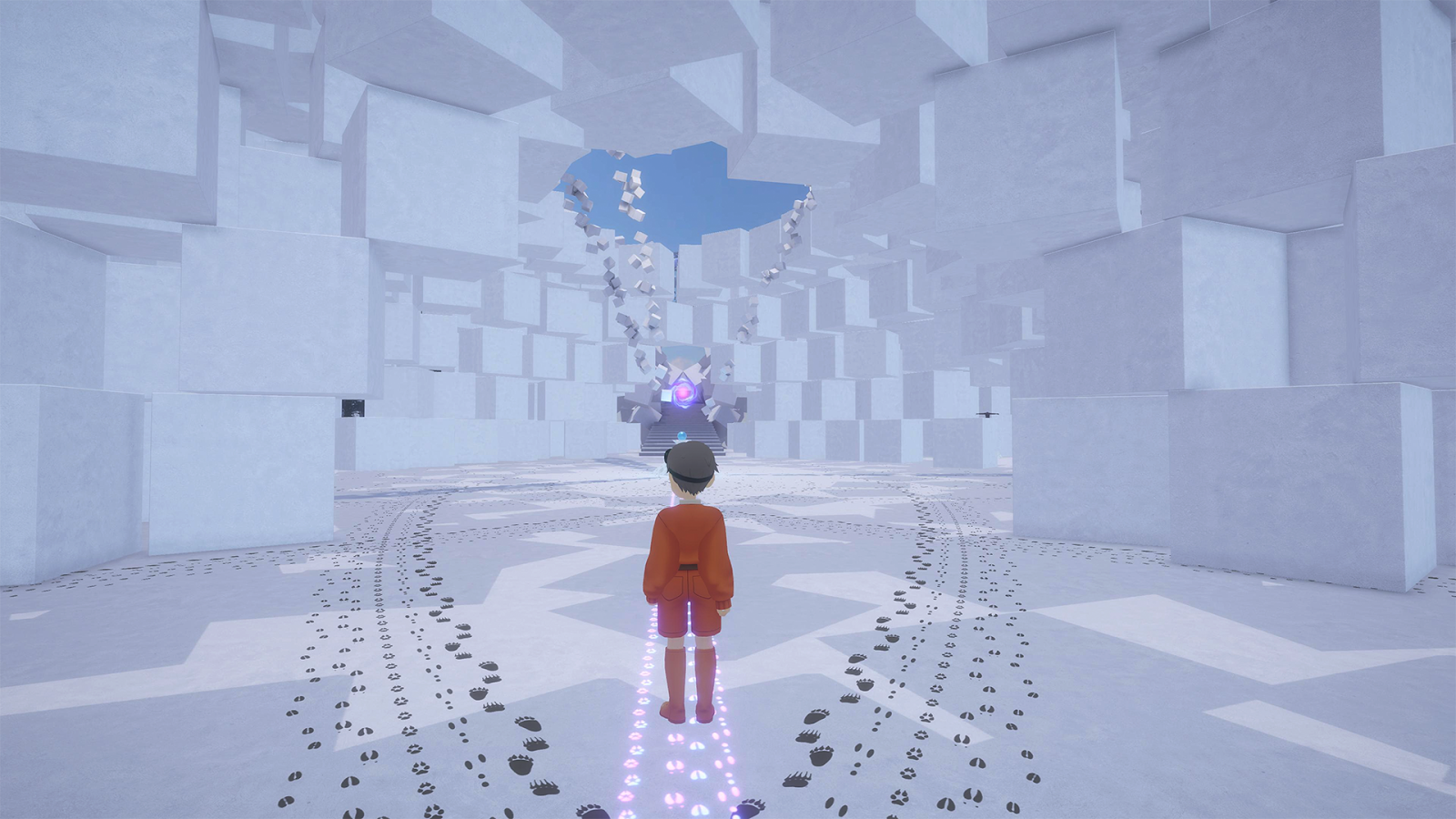

バーチャル側の体験は複数のステージに分かれています。パビリオンエリアを経て最初に踏み込むのは、巨大な「いのち球」が中央に鎮座する空間。「いのち球」を囲むように伸びる螺旋状の道を歩むと、自分のアバターが様々な生き物の姿に変身します。連鎖的な変身は、様々な生き物がつながっていることを示しているかのようです。

続くステージでは、「いのち球」の内側の世界へ飛び込みます。最初は灰色の世界ですが、訪れた人が大樹の根本に触れることで世界が鮮やかに色づき、豊かな自然が一気に広がります。そして、大樹の下から、虫やもぐら、微生物が住む地下へと降下し、彼らによって分解されながら大地に還っていく体験が味わえます。

あらゆる生命は連鎖的に変わり、そして一つになっていく――「いのちの合体・変形」と呼ぶべきメッセージを、直感的につかみとれる10分ほどの体験が待っています。バーチャル万博はスマートフォン、PC、そしてVRゴーグルからアクセスできるので、気になる方はお好みの方法で訪れてみてください。

あらゆるいのちは皆が主役――河森正治が「いのち球」に込めた想い

様々な最新技術を駆使して、「いのちは合体・変形」で構成されていることを描く「いのちめぐる冒険」はどのような思いで作られたのか。プロデューサーの河森さんにお話を伺います。

――今回、「いのちめぐる冒険」ではリアルもバーチャルも共通して「いのち球」を軸に展開されています。「いのち球」への思いをお聞かせください。

河森 今回の大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。「いのち」とは誰のいのちだろうと考えた時、人間以外も含む、あらゆるいのちについて考えるべきだと思います。

「未来社会のデザイン」と記すと、「いまはあまり輝いていないので未来を輝かそう」という印象を自分は受けてしまったんです。でも、決してそんなことはない。野生動物を見れば、彼らはテクノロジーなどなくても輝いて私には見えます。

河森 いのちとは本来、今現在も輝いているもの。それを実感しやすくするにはどうしたらいいだろう……と考えたことが、「いのちめぐる冒険」の制作動機です。

なので、「いのち球」は人間を中心・主役に据えるのではなく、あらゆる生き物が等しく主役であり、みんながみんなを支えている、そんな連続体としての構造を作りたいと思い、球体としてデザインしました。球体であれば転がせば上も下もありません。主に外側には動くいきものを、内側にはそれらを生命の木のように支える植物などがある配置にしました。

――全ての生き物が同じくらいの大きさであることもポイントですよね。

河森 デザイン上うまく配置するためにサイズを調整しているものもありますが、実際の大きさではなく、それぞれの持つはたらきが等しく重要であることを示すために、なるべく同じ大きさにしてあります。

VRとARで「宇宙スケールの食物連鎖」を体験する

――リアル側の「いのちめぐる冒険」では、VRヘッドセットを装着して体験しますが、VR技術を導入しようと思ったのはなぜでしょうか?

河森 実は、最初はVRなしで作れないかなと模索していましたが、3年ぐらい悩んだ末、VRの導入を決断しました。

その上で、VRを用いて実現したかったのは、「宇宙スケールの食物連鎖」を、サイエンスの角度だけでなく、エンタメの角度、そしてストーリーの角度から、合わせ技で表現することです。科学的な客観性でいのちをとらえると、”自分”と自然はどうしても分かれてしまいます。しかし、日本においても数百年前は、「自然」という言葉自体がなかった。人々が自然と一体化して、いのちとは連続体だということを表現したかったんです。

過去にVR関連の仕事で得られた経験から、VRだけを用いると没入体験は「個人の体験」になりやすいことが問題だと思っていました。VR空間で他の人と一緒に体験することはできますが、そうすると現実からちょっと離れてしまいます。なので、VRだけでなくARも採用することで、VRで個人の体験をしつつ、ARで「同じ部屋で30人といっしょに同じ体験をした」経験も得られるようにしました。

VRとARを行ったり来たりすることで、主観と客観の行き来、あるいは「人間が魚を食べる」と「自分が魚になって鳥に食べられる」といった視点の行き来によって、初めて人間だけが主役ではなく、いのちは連続し、流動的に変化し、共鳴現象を起こすことを示せると考えました。いまここで生きてることは本当にとてつもないことであり、その実感が湧きにくいのはすごくもったいないこと。それを伝える内容にしたかったのです。

「いのち球」の中を旅するバーチャル会場

――「いのちめぐる冒険」はバーチャル万博でも展開されています。夢洲のリアルの万博で体験できるものとの違いや、バーチャル側に込めた思いなどをお聞かせください。

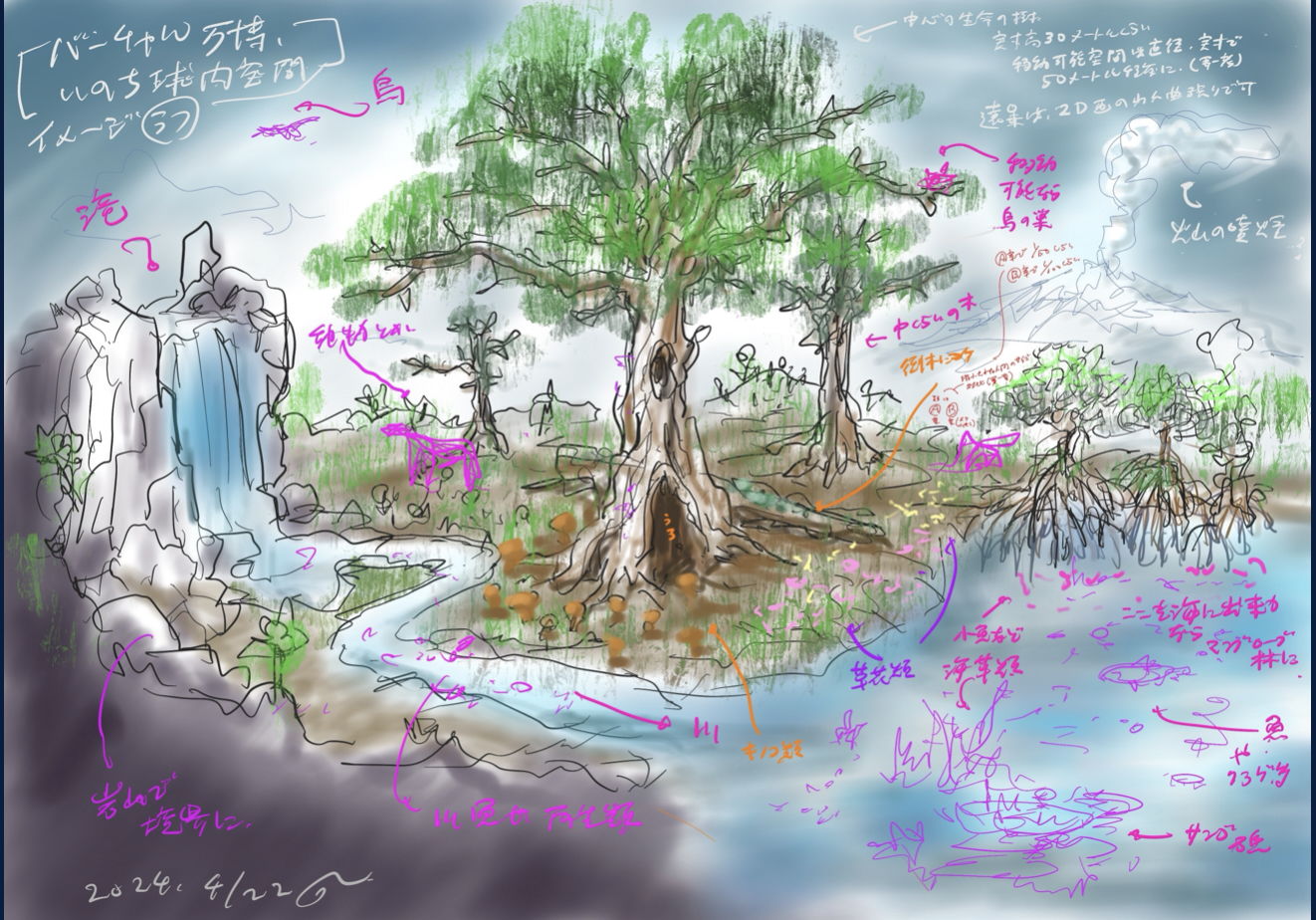

河森 リアルと同じ内容をただ見せるのではなく、同じコンセプトとテーマをバーチャルならではの表現にしたらどうなるかを始めに話し合いました。様々なアイデアが出て、試行錯誤を重ねた結果、生まれたのが「いのち球の中を冒険する」というコンセプトでした。

「いのち球」はリアル会場では直径3.5mのですが、バーチャルは何の制約もないので、1970年の大阪万博の「太陽の塔」とほぼ同じサイズにしました。バーチャル空間なら自由に姿を変化できるので、人間としてだけでなく、様々な生き物となって旅ができる仕掛けで、視点や次元を入れ替える演出にプロフェッショナルな皆さんが力を尽くしてくれました。

完成後、自分も実際に体験してみて、改めてコンセプト通りの素敵な空間を作っていただけたと思いました。来場予定の方で予習をするタイプの方は、バーチャル万博の「いのちめぐる冒険」を体験してから、リアルの万博の「いのちめぐる冒険」を体験いただくのもおすすめです。体験の強度が何倍にも増すと思います。

499秒前の自分は太陽だった――”超時空”ないのちと世界の在り方を感じる体験

――最後にぜひ聞きたいことがあります。「いのちめぐる冒険」には、「いのちは合体・変形だ!」や「デカルチャー」といったフレーズなど、「マクロス」シリーズを意識されているような要素が見られます。これにはどのような意図があるのでしょうか?

河森 自分は「マクロス」シリーズをはじめとしたメカの合体・変形に携わってきましたが、子どものころは、卵・オタマジャクシ・カエル、青虫・さなぎ・蝶、といった生き物の変態を見るのが好きで、メカよりも先にあった興味関心の対象でした。そこから、「いきものは合体・変形していくものだ」と考えるようになりました。

例えば、大阪湾の魚を食べるとき、「魚を食べる」は人間目線の捉え方です。しかし、魚が口の中で咀嚼され、細かくなり、胃や腸へ運ばれて消化され、吸収され、血液に取り込まれ細胞の中へ運ばれていく……ととらえると、魚はどこかで人間である自分と”合体”していると思えますよね。そして、大阪湾の魚は、大阪湾の海水を飲んでいるのだから、それを踏まえると人は大阪湾の海水とも合体していることになります。

自分の排泄物や、環境次第では自分の死体も、やがては大地に還り、大地と”合体”し、そこから新たな生き物へと”変形”していくはずです。そうした連鎖を描けたらいいなと考えました。

そして、「超時空シアター」は本当に時間と空間を超えていくシアターを作りたかったんです。その象徴が「499秒 わたしの合体」というタイトルにあります。

499秒とは、太陽から地球にまで光が届くおおよその時間です。朝起きて、太陽の光を浴びて温かい……は、人間目線の話ですが、人間の目線を取り去ると、太陽の光と自分が”合体”し、熱を感じているととらえられます。自分の身体の一部は、499秒前は間違いなく「太陽の光」として輝いていたはずだ、と言えますよね。

それが実感できたら、世界はどう見えるのか、どんな風に感じられるのか。リアルはもちろん、バーチャル万博でも色々ないきものになって、時間や空間を超えていく体験をしてほしいですね!

(インタビュー:小山田絵里子、編集・構成:浅田カズラ、撮影:佐藤リン)

アニメーション監督

メカニックデザイナー

ビジョンクリエーター

2025年 大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー

====

代表作:『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズ(原作、監督、メインメカ)、『機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー』(メカスタイリング)、宮沢賢治の半自伝的アニメーション『イーハトーヴ幻想 KENJIの春』(原作、監督)、『攻殻機動隊』、ソニー“AIBO”『ERS-220』、日産デュアリス『パワード・スーツ デュアリス』、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ 』、『アーマードコア』、『デモンエクスマキナ』(メカデザイン)、ソニー・スマートウォッチwenaオリジナルモデル盤面デザインなど。