終戦から80年。

凄惨なその歴史は日本全国に様々な形で存在しています。

残された戦争の爪痕は”戦争遺跡”と呼ばれ、後世に残すため、語り継いでいく活動も多く行われています。

しかし、戦争遺跡の物理的な方法の保存はいずれ限界を迎えることもあります。語り継ぐべき歴史を風化させないためにも、保存していく方法を考えることは重要でしょう。

そんな中、メタバースプラットフォームのひとつである「VRChat」に、戦争当時の面影を残す広島市の「原爆ドーム」を再現した場所が公開されました。

今回は、VR空間で見られる戦争の傷跡を後世に残す「原爆ドームVR」を紹介します。

VRChatで見ることができる原爆の歴史

「原爆ドームVR」は、メタバースプラットフォーム「VRChat」で見ることができるワールドのひとつです。

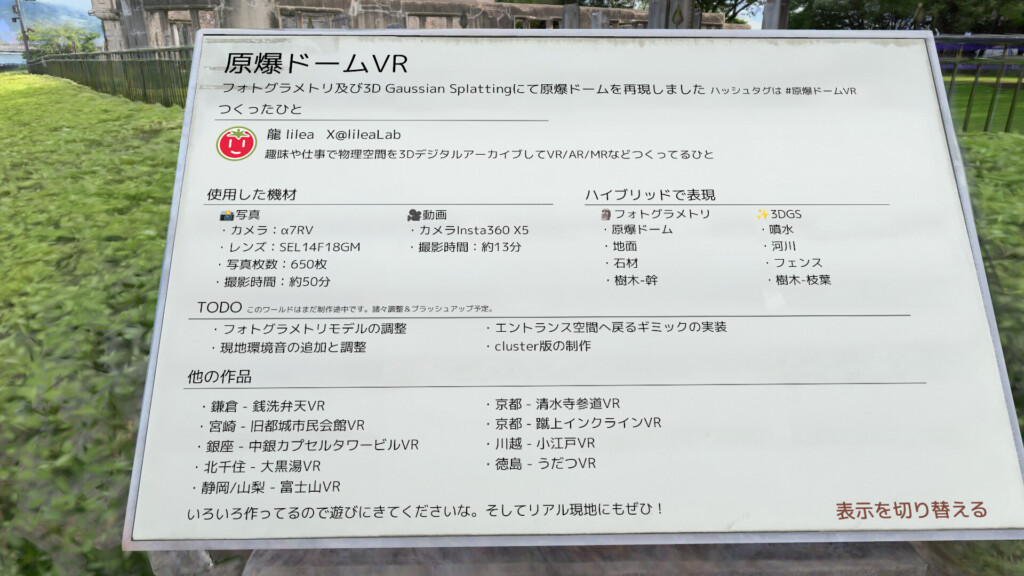

「京都VR」や「銭洗弁天VR」などの高精度な3Dスキャンモデルを、美しく見せる演出を得意としている龍 lileaさんが制作しました。今回のワールドでも、650枚にも及ぶ写真や動画を使用したフォトグラメトリや”3DGausianSplatting”と呼ばれる3Dスキャンの技術を使って、広島現地にある原爆ドームを撮影し、3Dモデルを生成。ワールド制作に使用しています。そのため、現実に近い見た目になっており、非常に高い再現度で原爆ドームをVRChat上で見ることができます。

「1945年8月6日 午前8時15分」、広島市上空にて

ワールドに入ると目の前には1枚の紙が。そこに触れると徐々に紙が折られていき、たちまち折り鶴へと姿を変えていきます。

この折り鶴に導かれて奥へと進んでいきます。

折り鶴が進む先には「1945」の年の表記が刻まれています。その表記は奥へ進んでいくとさらに、月、日、時と刻まれ、そして運命の日へと向かっていきます。

「1945.8.6 8:」までたどり着くとプレイヤーは途端に落下します。眼下に広がるのは広島市の景色。つまり、広島市に落とされた原子爆弾「リトルボーイ」の視点だったのです。それに気づいた時にはなんとも言えぬ嫌な汗が流れるのを感じました。

筆者はこれまで、VR内で高い場所から落下することは日常的にありましたし、広島現地で原爆ドームを見たり、戦争資料館で当時の写真や焼け残った当時の遺品を見るといった戦争の歴史と向き合うことだってありました。しかし、原子爆弾の視点で広島の空から落下する、自身が刃を向ける側の立場になったような感覚。それまで感じることがなかった得体の知れぬ恐怖で、今でも血の気が引くのを感じます。

落下するとカウントは進み、その時を迎えます。

落下は空中で止まり、そして目の前には「1945.8.6 8:15」の文字が。

広島市の上空に落とされた原子爆弾は、地上600mの高さで爆発しました。空中で止まったその場所がまさに爆心地なのです。

ワールド内ではその際に被災した範囲や、当時の広島の地図を上空から見ることができます。さらに、広島に投下された原子爆弾「リトルボーイ」の断面の図面もあり、歴史的な資料としてもこのワールドは機能を果たします。

現実と見紛うほどの再現度、厳かな原爆ドームのVRアーカイブ

爆心地の説明からさらに進むと、いよいよ原爆ドームが姿を表します。

奥へ進むと見えてくる原爆ドーム。その再現度の高さからまるで本物のような厳かな雰囲気に包まれます。焼け残った鉄骨やレンガの壁、その周りの塀が当時の凄惨な現実を思い起こさせてくるようです。

原爆ドームの周りには、慰霊碑や原爆ドームについての説明書きも再現されており、その内容を見ることができます。細かな文字を読めるまで精細な再現を行えるようになったのは、近年の3Dスキャンの技術躍進があってのことでしょう。

また、VRならではの要素として塀を飛び越えて原爆ドームの内部を見ることができます。現実の原爆ドームでは、通常公開されていないエリアになるので訪れた際には見ておくことをおすすめします。

原爆ドームのすぐ横を流れる「元安川」もこのワールドには再現されています。

今では悠々と流れるこの大きな川も、原爆が落とされた時には多くの人がその爆発の熱から逃げるために、カラカラに乾いた喉を癒すために飛び込んだといいます。

この「原爆ドームVR」は、今後も後世へ残しておくべき場所だと非常に感じました。自宅から見ることができる環境があればすぐに開けるコンテンツであるからこそ、デジタルで保存することに意味があると筆者は感じます。またそれが人々の記憶に残すために必要な重要な要素でもあるでしょう。

そして、遠方に住んでいたり、ハンディがあって外を出歩けないなど、さまざまな理由で広島を訪れることができない方にも、その景色を見せることも可能です。

また、VRChatとは別のメタバースプラットフォーム「cluster」でも公開が予定されているとのことです。VRChatで見ることができない方は、そちらが公開されるのを待つのもよいでしょう。