みなさん、東京都文京区に「印刷博物館」という名称の博物館があることをご存じでしょうか?

こちらは、2000年に凸版印刷(現・TOPPANホールディングス)が100周年記念事業の一環として設立した、印刷文化に関わる資料の蒐集・研究・啓発活動を行っている博物館。実は、2024年12月25日にVRChatワールド「いんぱくVRミュージアム|PMT VR Museum」(以下、いんぱくVRミュージアム)を公開しているんです。

3月19日に開催されたインフルエンサー・メディア向け学芸員ツアーの様子をお伝えします。

江戸時代の活版印刷「駿河版活字」に絞ったニッチなテーマ館

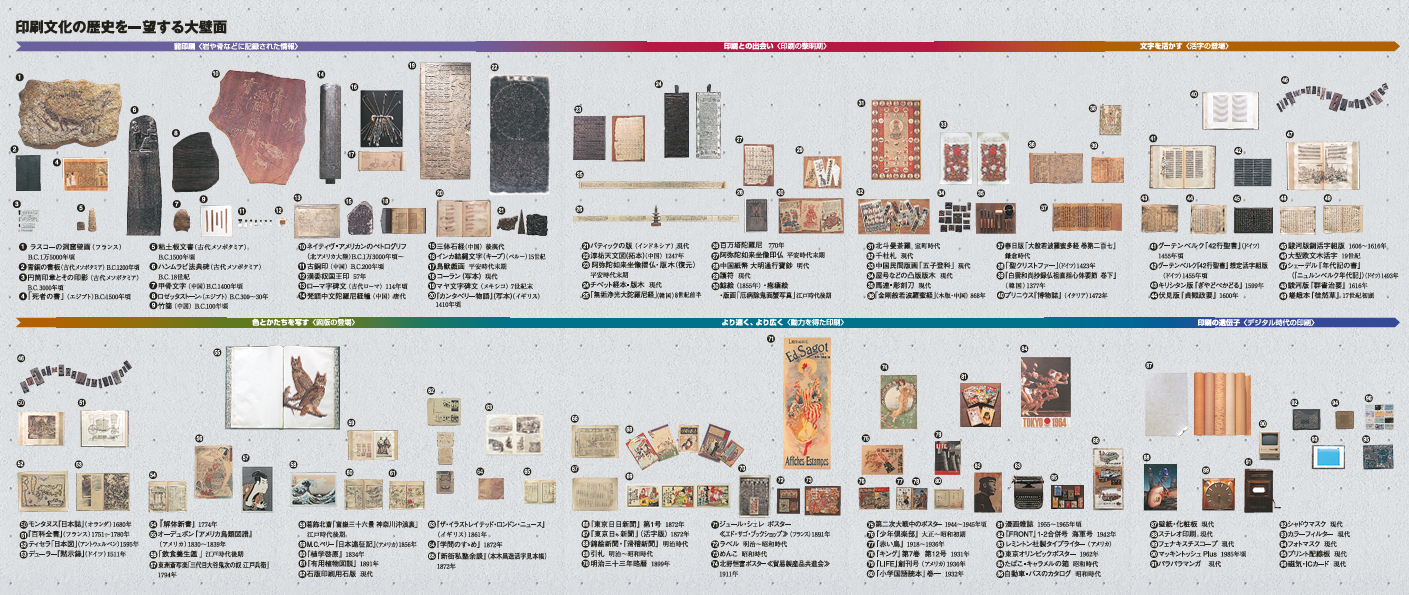

現実の「印刷博物館」は、TOPPANの本社ビル1階・地下1階部分に所在します。フロアマップを見ると、有史以来のビジュアル・コミュニケーションのアーカイブ、古今東西の印刷文化を紹介する常設展や、企画展、さらには、VRシアターを併設した「デジタル文化財ミュージアム KOISHIKAWA XROSS」など、広く「印刷」に関わるあらゆる文化を紹介していることがうかがえます。

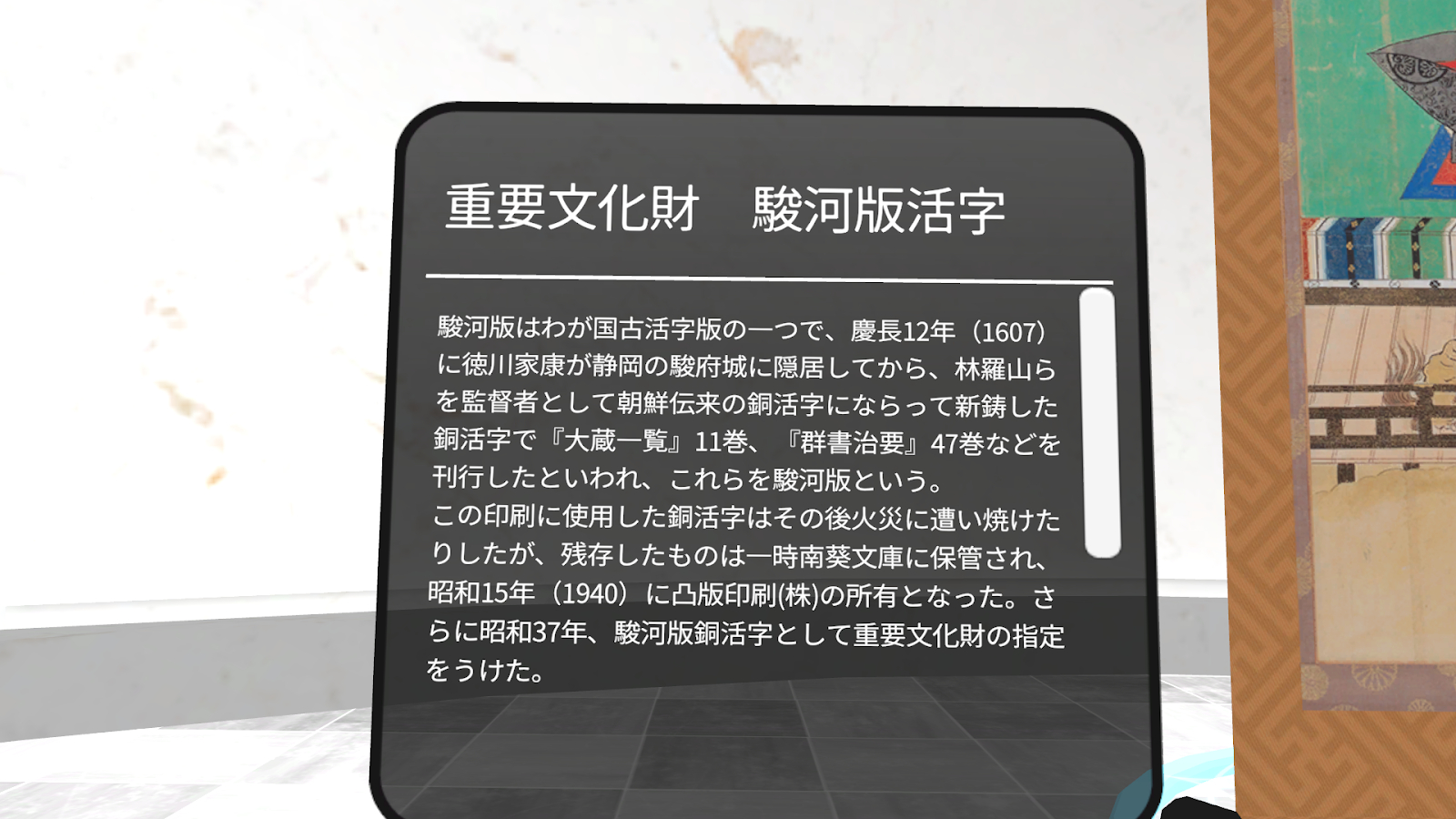

ところが、今回の「いんぱくVRミュージアム」は、徳川家康が隠居後に新鋳した銅活字「駿河版活字」のみをフィーチャーしたテーマ館。重要文化財の指定も受けているそうですが、筆者も初めて聞くものです。

日本の印刷技術といえば、それこそ、江戸時代に隆盛を極めた浮世絵などを支えた「木版印刷」のイメージ。金属活字での活版印刷術といえば、グーテンベルクを始めとしたヨーロッパのイメージが強いですよね。

実は、「浮世絵」が隆盛を誇るより100年以上も昔。慶長12年(1607年)に、徳川家康によって、朝鮮伝来の銅活字に影響を受けた金属活版印刷術が試みられていたというのだから驚きです。しかし、この「活字」。11万800字ほどが鋳造されたとされていますが、火災によってその三分の一程度しか残存しなかったそう。そして、これを1940年に凸版印刷が所有し、現在は印刷博物館の名物の一つとなっているんです。

歴史から鋳造方法、印刷の様子までたっぷり学べる30分

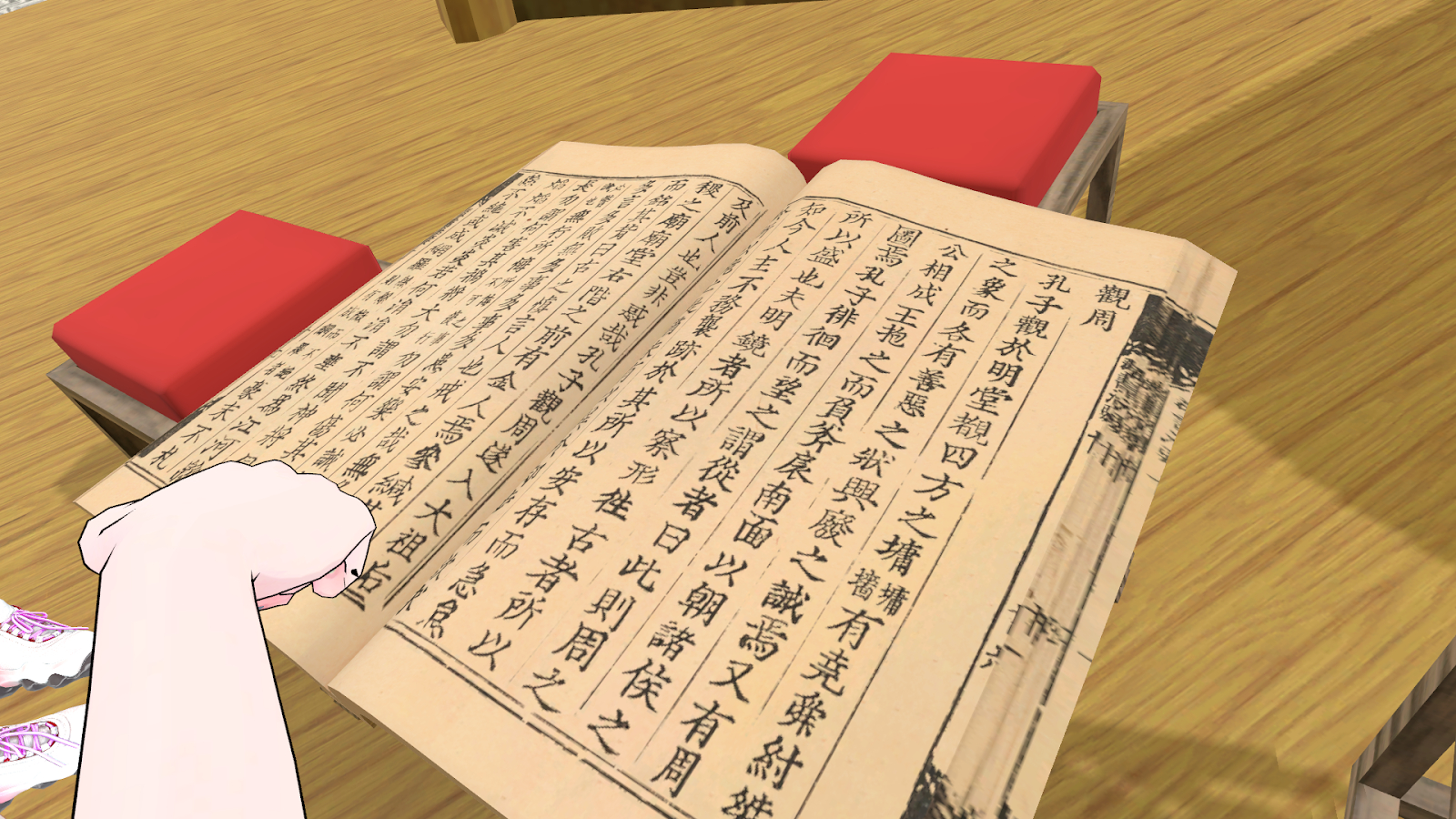

今回は、同館所属の学芸員さんによる解説付きでワールドをぐるっと一巡しました。全体のボリューム感としては、じっくりと見れば30分以上かかるといった具合。

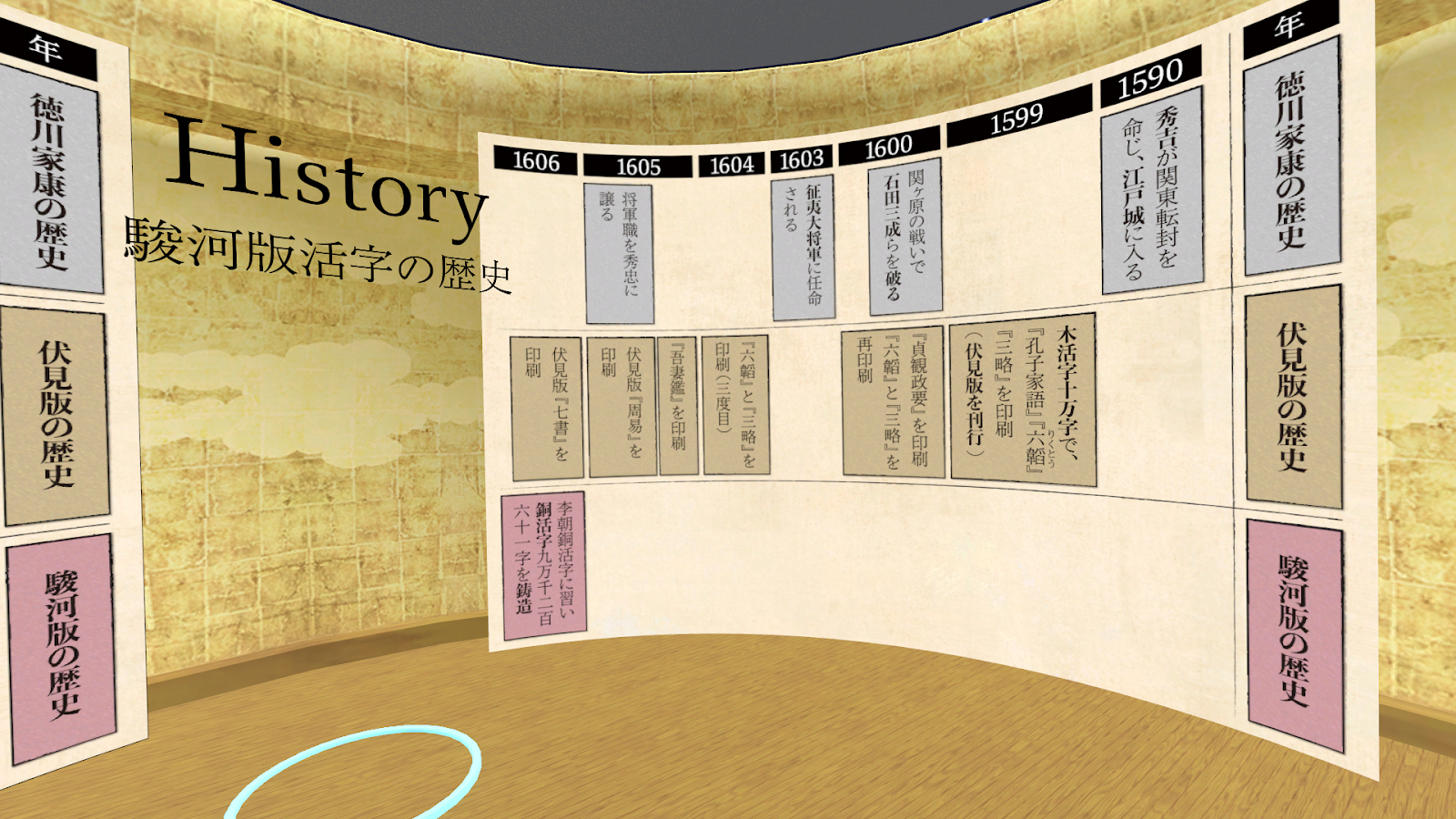

まずは、駿河版活字の歴史が学べる年表エリアへ。駿河版に先立って木製活字の「伏見版」も製作を命じていたそう。家康は、朝鮮の銅活字に影響を受け、関ケ原の戦いの前年となる1599年には約10万字の木活字を製作。印刷を命じたそうです。

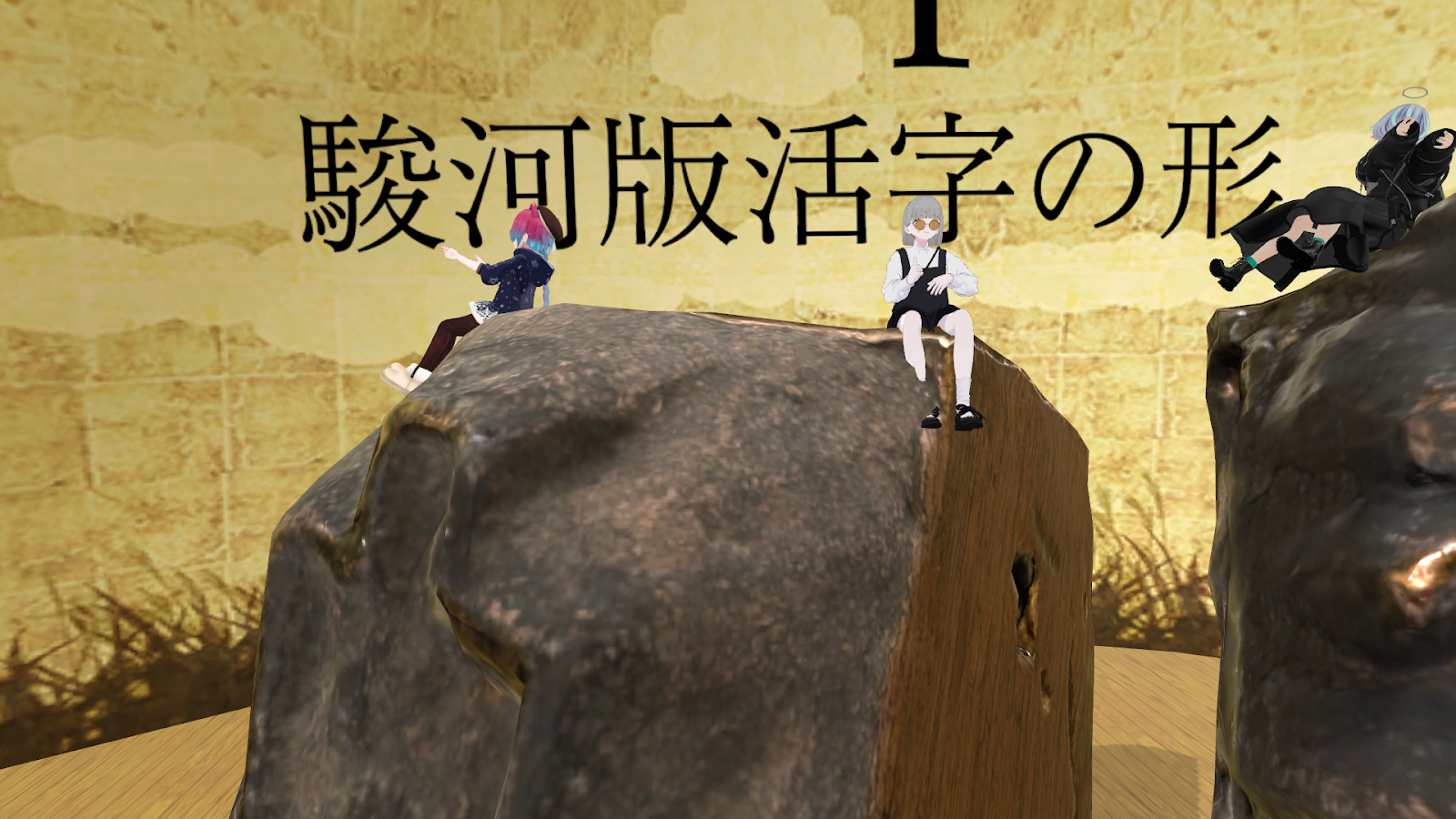

こちらは、その実際の駿河版活字から「凸」「優」の2文字を高精細スキャンした3Dモデル。実際は、1cmほどの指先サイズですが、超巨大に拡大展示しています。

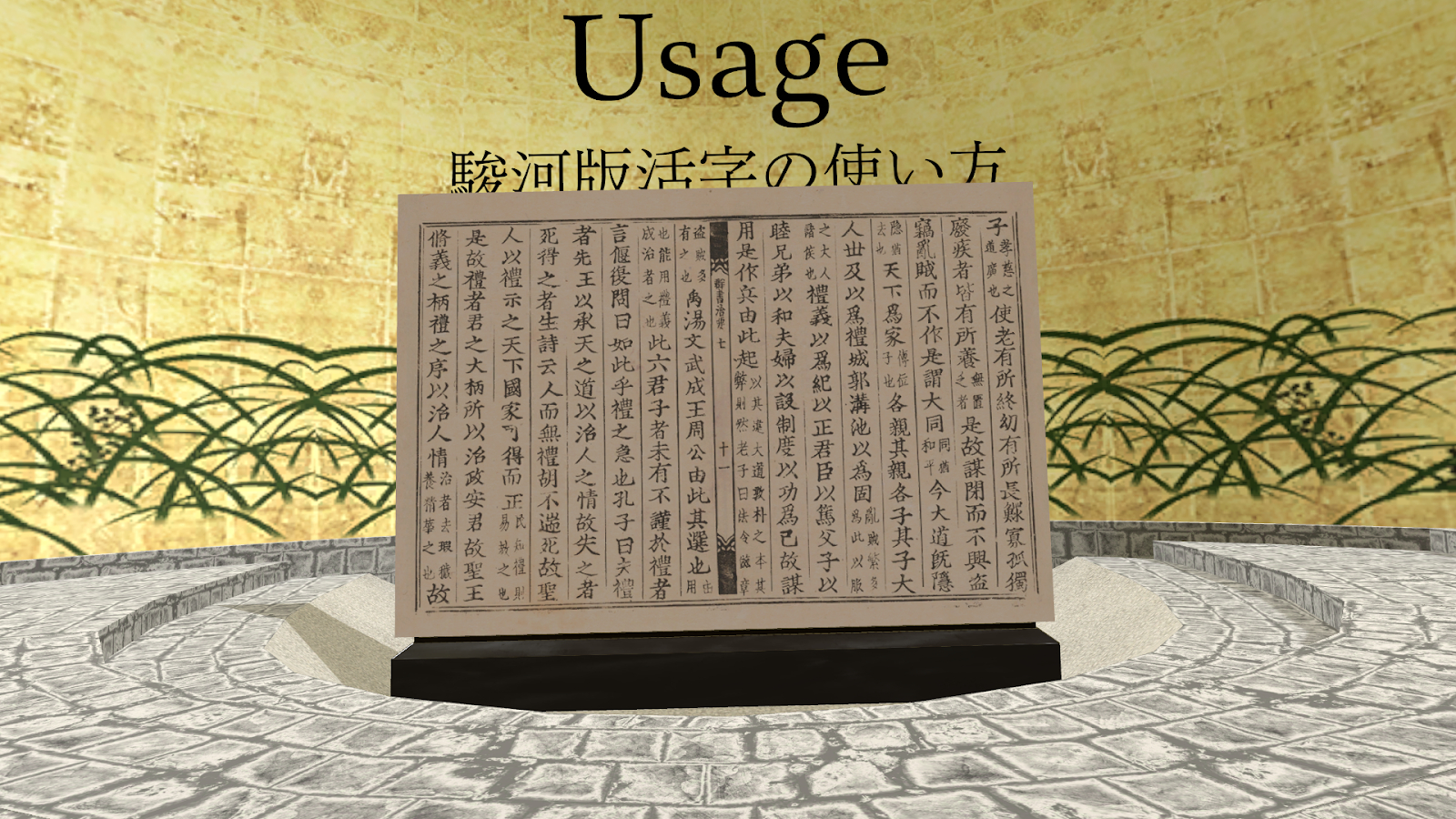

「使い方」のコーナーでは、巨大な組版に和紙を置いて、印刷をする様子がアニメーションで再現。

西洋の活版印刷術だと、「ワイン圧搾機を改造した」というエピソードが残る通り、上から機械で圧盤を押し付けるイメージがありますが、「駿河版活字」では、おそらく木版画と同様に職人がバレンで擦り付けたのだろうと推測されているそうです。学芸員の方いわく、字種の多さから活字それぞれの高さが若干異なるなど、技術的に足りていない部分があったとのこと。

言われてみると、「漢字・カタカナ・ひらがな」の三種の字があり、整備された現在でさえ、常用漢字が1800以上もある日本語という言語は、まるで活版印刷術には向かなかったのだろうということが推察できます。「11万字以上」という活字の多さは、当然、組版の都合による重複もあることながら純粋に字種が多いから、という理由があるんですね。(それなら、木版印刷の方が自由度が高いし、こちらが流行したのもよくわかります)

歴史・印刷に興味がある方はぜひ訪れてみては?

と、ここまで、その全容のほんの一部をレポートしてみました。きっと、みなさんが行かれたら、筆者とは異なる部分に目が惹かれて、また別の学びが得られるでしょう。

かな~~りニッチなワールドではありますが、視覚的に分かりやすく展示されていて、解説も豊富。一巡すれば、これまで知らなかった「駿河版活字」と「日本の印刷史」について、少し語れるようになることは間違いなし!

さらに、印刷文化に興味が出た方は、ここを一緒に巡ったフレンドさんを誘って、リアルの「印刷博物館」に訪れてみるのもアリでしょう。「いんぱくVRミュージアム」、興味が湧いた方はぜひ遊びに行ってはいかがでしょうか?

●参考リンク

・「印刷博物館」公式サイト