前回、ソーシャルVR入門の記事にて三大主要プラットフォームのひとつとしてあげた「VRChat」。いざ実際にプレイしてみようと思ったら、まず何から始めればいいのでしょうか?

本記事では、「VRChat」をプレイするために必要な環境から、アカウント登録の方法、始めたての頃の歩き方のコツなど初心者のための始め方を徹底解説します。

目次

プレイに必要な環境と種類

VRChatをプレイするための環境は大きく3つ「デスクトップ環境」「PC VR環境」「Quest単体環境」に分類できます。

前者の「デスクトップ環境」「PC VR環境」は、Windowsプラットフォーム、後者の「Quest単体環境」はAndroidプラットフォームとなっており、「Quest単体環境」では、Androidプラットフォームに対応した(Quest対応)ワールドやアバターしか表示されません。

以下に、各環境で必要となる機材について解説していきます。

デスクトップ環境

タイトルに「VR」とついているVRChatですが、VRゴーグルを持っていないとプレイできないのかというと、実はそんなことはありません。グラフィックカードを搭載したPCを所持していれば、「デスクトップモード」としてプレイができます。

「デスクトップモード」の場合は、手を動かすことができない、VRに比べて没入感が劣るなどデメリットもありますが、VRChatにハマったユーザーの話を聞くと、「初めはデスクトップモードからスタートして、周りに勧められてVRゴーグルを購入した」というユーザーも多くいます。「いきなりVRゴーグルを買うのは……」という方は、まずデスクトップモードから始めてみるといいでしょう。

以下がSteamストアページに記載されているシステム要件です。WindoswOSのみに対応しており、MacOSは非対応の点は注意しましょう。まずは、自身の持っているPCでインストールをしてみて、動作するか試してみることをお勧めします。

ちなみに、筆者は在宅時はゲーミングデスクトップPC「G-GEAR GA7J-G194ZT/SP2」を、旅行など外出時にはゲーミングノートPC「MSI ゲーミングノート GF65 Thin 10U」を利用しています。どちらとも10万円台で、後述するPCVRにも問題なく対応しているためおすすめの機種です。

PCVR環境

PCVR環境は、文字通りPC接続型のVRゴーグルを用いたプレイ環境です。最も拡張性が高く、VRChatを最大限楽しめる環境のため、本格的に遊びたい人、ストレスなくVRを楽しみたい人はぜひこの環境を目指してください。

必要になる機材は2つ。「VR ReadyなゲーミングPC」と「PC接続型VRゴーグル(PC VR)」です。VRChatは「SteamVR」を利用しているので、これに対応した機材をそろえる必要があります。「VR ReadyなゲーミングPC」に関しては、各VRゴーグルの推奨スペックを確認することをお勧めします。以下に、Meta Quest2をPC接続する場合(Oculus Link)の推奨スペックを例示します。

- OS: Windows 10

- プロセッサー: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater

- メモリー: 8 GB+ RAM

- グラフィック: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super / AMD 400 Series equivalent or greater※1

- USBポート: 1x USB port

※1 詳細は公式サイト「Oculus LinkでサポートされているGPU」を参照

公式サイト

PC接続型のVRゴーグルに関しては、以下のようなものがあります。

Meta Quest2(※Oculus Link使用)

・価格:3万7180円~(税込)

・販売元:Meta

・トラッキング方式:インサイドアウト

・視野角:110度

・解像度:3664 × 1920ドット(両目)

・ストア:Amazon、公式ストア

VIVE Pro2

・価格:17万8990円(税込、フルセット)

・販売元:HTC VIVE

・トラッキング方式:アウトサイドイン

・視野角:120度

・解像度:4896 × 2448ドット(両目)

・ストア:Amazon、公式ストア

Valve Index

・価格:13万8380円(税込)

・販売元:Valve

・トラッキング方式:アウトサイドイン

・視野角:130度

・解像度:2880 × 1600ドット(両目)

・ストア:Amazon、Degica Shop

VRゴーグルのトラッキング方法について

VRゴーグルには大きく分けて「インサイドアウト方式」「アウトサイドイン方式」と2種類のトラッキング方式があります。前者は、VRゴーグルに内蔵されたカメラなどを用いて頭やコントローラーの位置を測定する(中から外へ)のに対し、後者は外部に設置したベースステーションと呼ばれる端末から赤外線レーザーを放射し、それをVRゴーグルやコントローラーが受光することで位置を測定しています(外から中へ)。

アウトサイドイン方式の場合、ベースステーション対応であればデバイスに互換性が取れるため、ゴーグルとコントローラーを別購入するなども可能となり、基本的にアウトサイドイン方式の方が拡張性が高いです。しかし、アウトサイドイン方式の場合はベースステーションが必須となるため、追加費用や設置コストの面から、インサイドアウト方式の方が手軽に始められるといえます。

Quest単体環境

VRChatは、Meta Quest2単体での動作にも対応しています。しかし、Meta Quest2単体では、処理性能の不足などからプラットフォームが切り分けられています。PCプラットフォーム(デスクトップ・PC VR)のユーザーと同サーバーで遊ぶことは可能ですが、体験できるコンテンツには制約が設けられています。

具体的には、Questプラットフォームにてアバターやワールドを利用可能にするためには、クリエイターが一定の負荷基準を下回ったコンテンツを別途アップデートする必要があり、こうした「Quest対応」と呼ばれるコンテンツ(アバター・ワールド)以外のものはPC限定となります。

必要機材は、「Meta Quest2」のみ。あとは、接続するインターネットがあればプレイが可能です。

【STEP1】さっそくプレイ!まずはアカウント登録から

さて、必要な機材を解説したところで、いよいよ実際にアカウント登録をしていきましょう。

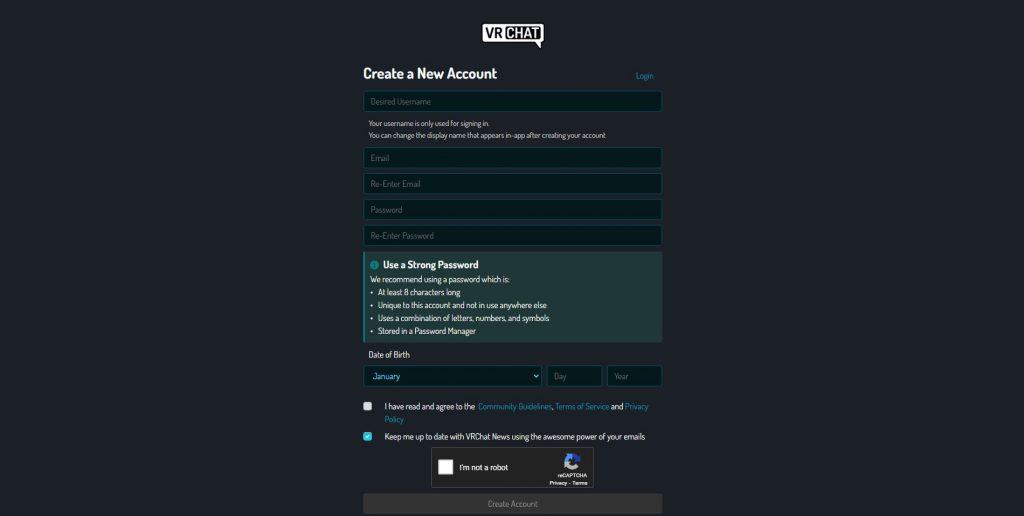

VRChatアカウントの登録方法

まず、こちらのリンクからVRChat公式サイトにアクセスしましょう。すると、このようなアカウント登録画面に移行します。上から「ユーザーネーム」「メールアドレス」「再入力」「パスワード」「再入力」「生年月日」となっているので、それぞれ入力し、規約に同意後、新規アカウントを作成しましょう。

最後に登録後に届いた確認メールの案内に従いメール内のURLをクリックすることで本登録が完了します。

「ユーザーネーム」は以降変更ができません。基本、ログイン時に使用するほか、ウェブサイト上で公開されるプロフィールページに記載されます。ゲーム内で確認できる名前(Display Name)に関しては、3ヵ月に1度までの変更が可能です。

PC・PCVRユーザーの場合はゲーム販売プラットフォーム「Steam」にてインストールを行うため、こちらのアカウント登録も行いましょう。

Steamアカウント登録【PC・PCVRのみ】

まず、こちらのリンクにアクセスし、アカウント作成ページへ移動します。

「メールアドレス」「再確認」「居住区」を選択し、規約に同意しましょう。登録したメールアドレスに「確認メール」が届くので、それ以降は案内に従い登録を済ませてください。

【STEP2】VRChatをインストールしよう

アカウント登録が終わったら、次にアプリをインストールしましょう。VRChatは、「Steam」「Oculus Store」「Viveport」の3プラットフォームで無料販売されているソーシャルVRサービスです。ここでは、「Steam」「Oculus Store」それぞれのインストール方法を紹介します。

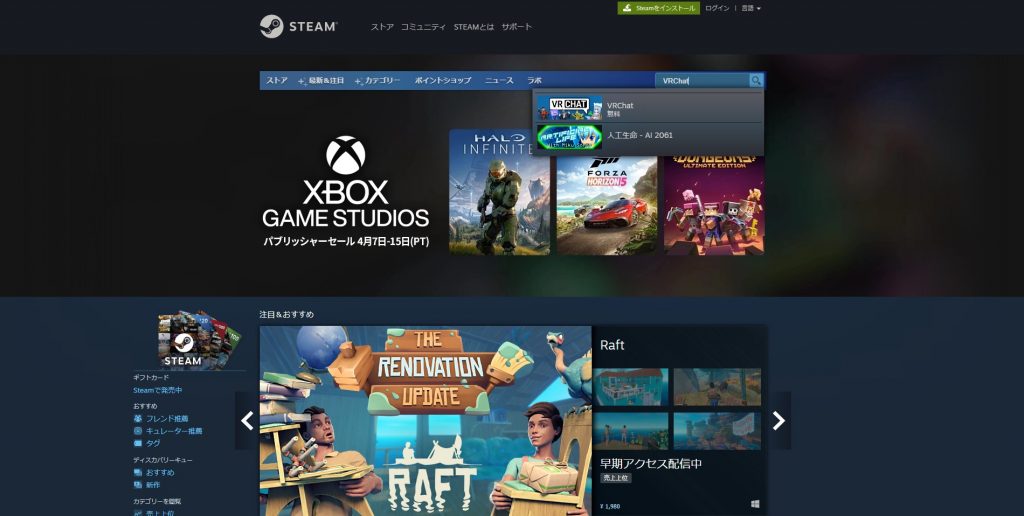

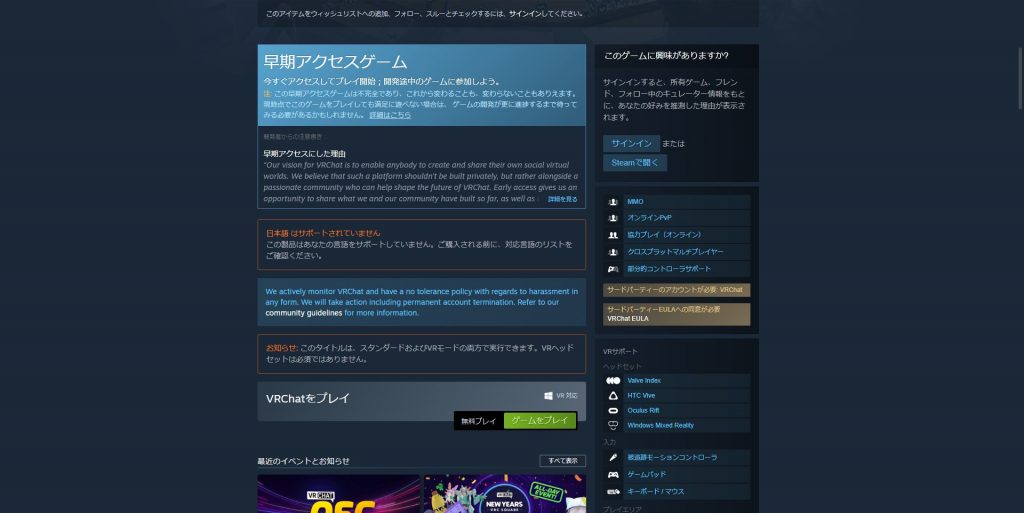

【PC・PCVR向け】SteamでVRChatをインストールしよう

先ほどアカウント登録を済ませたSteamを起動し、右上の検索窓から「VRChat」と入力しましょう。そして、VRChatのストアページに移動します。

そこで、少しスクロールしたところにある「ゲームをプレイ」のボタンを押しましょう。これで、アプリのダウンロードおよびインストールが開始するはずです。案内に従い、アプリをインストールしましょう。

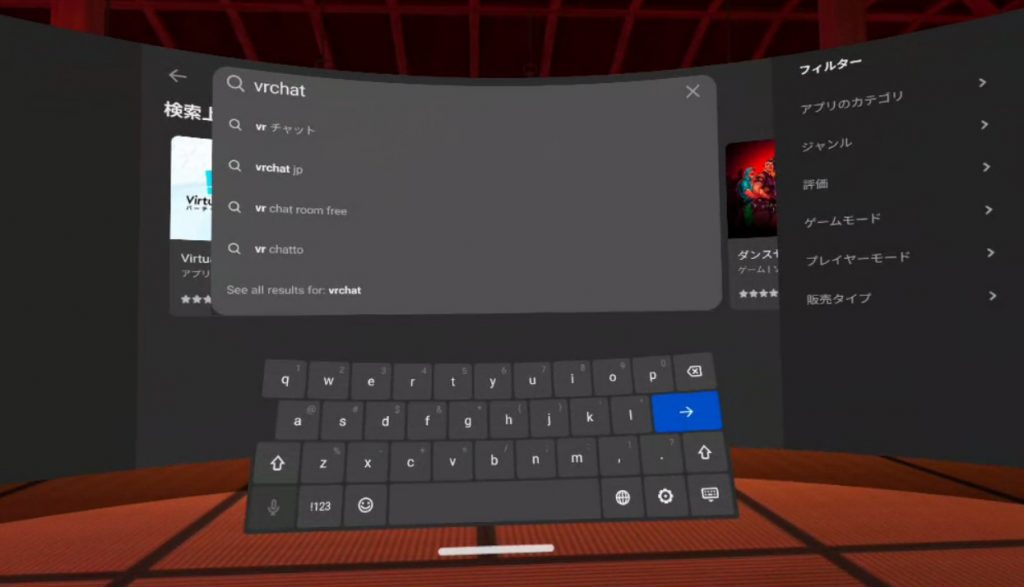

【Quest単体向け】Oculus StoreでVRChatをインストールしよう

Oculus Storeの場合は、Steamと同じくOculusストアページよりVRChatを検索し、インストールすることも可能です。また、VRゴーグルを被り、ホームよりアプリをインストールすることもできます。

まず、Meta Quest2を起動し、ホーム画面のメニューより「ストア」を選択します。

次に、右上の「検索」をクリックし、キーボードにて「VRChat」と入力します。

すると、検索結果からVRChatのページが開けるので、そこから「インストール」を押してください。

【STEP3】アプリを起動しログインしよう!

インストールが終わったら、ついにアプリの起動に移ります!

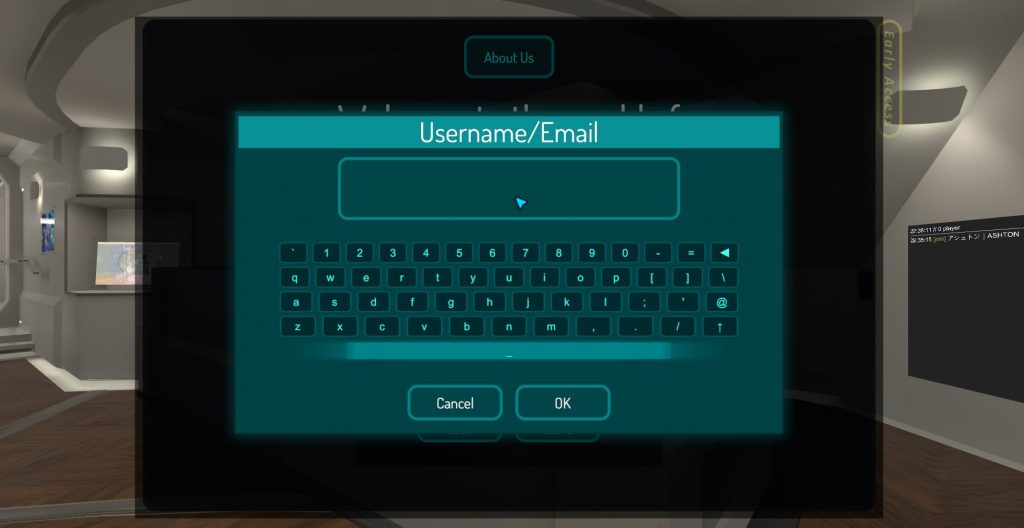

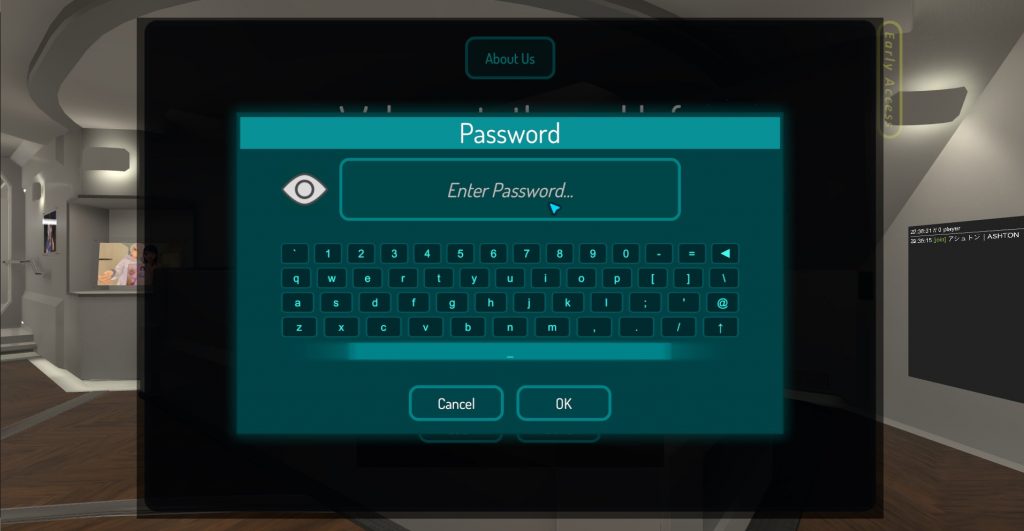

これまでのステップでインストールした各自の環境にて、VRChatを起動しましょう。すると、最初にこのログイン画面が映ります。そこに、先ほどVRChatのアカウント登録時に自身で設定したユーザーネーム(or メールアドレス)とパスワードを入力し、ログインしましょう。

残念なことにVRChatは日本語対応をしていません。そのため、メニュー画面や最初のチュートリアルなどは基本英語での説明となっています。日本人のユーザー自体は他プラットフォームに比べてもかなり多いですし、有志による日本語チュートリアルのサポートなども充実しているため、最初のチュートリアルは英語が分からない場合、スキップもしくは軽く流す程度で問題ありません。

以下に、最低限初心者が覚えておくと、今後のチュートリアルが楽になる専門用語をいくつか紹介します。

ワールド(World):他ゲームでいう「マップ」のようなもの。基本すべてユーザーが有志で制作したもので、現在9万個以上存在すると言われている。景色が綺麗なもの、ゲームが遊べるもの、雑談に適したもの、流行に乗ったネタのものなど、日々様々なワールドが投稿され、そうした「ワールド」に集まるのがVRChatの基本的なプレイスタイルとなる。

インスタンス(Instance):ワールドを実際に訪れる際には、「インスタンス」というものを建てることとなる。ワールドは単に、ユーザーがVRChatのサーバーに投稿したデータで、VRChatはユーザーの要望に応じてこの「インスタンス」を建てることで、そこに人が集まれるようにしている。他ゲームでいう「サーバー(鯖)」に近い概念。

フレプラ・フレンドプラス:上記「インスタンス」の種類の一つで、そのインスタンス内にいるユーザーのフレンドでないと入れないインスタンス。すべてで「Invite Only」「Invite+」「Friend Only」「Friend+」「Public」の5種類がある。

ジョイン(JOIN):フレンドのところへ合流することを「JOIN」もしくは「JOINする」と表現する。再頻出用語。

トラストランク:VRChatのシステムにおける信用度システム。主に、フレンドの数やプレイ時間などが影響すると言われているが、具体的な基準は明かされていない。低い順から「Visitor」「New User」「User」「Known User」「Trusted User」の5種類に分かれており、アバター・ワールドの投稿権限は「New User」以降にならないと与えられない。

Unity:ゲーム制作用エンジン。VRChatもUnityで開発されており、ユーザーがVRChat上にアバターやワールドを投稿する際には、このUnityをインストールし、SDK(ソフトウェア開発キット)を用いて投稿することとなる。初めはかなり難易度が高いが、慣れてくると自由度の高いコンテンツ制作が可能になり、現在のVRChatの多様なエコシステムを支えている。

初心者案内:特に日本人コミュニティにおいては、パブリックワールドにてVisitorを見つけた際に、操作方法やおすすめのワールド、イベントなどを紹介する「初心者案内」と呼ばれる文化が根付いている。始めたばかりの時に、急に知らない人に話しかけられ驚くユーザーもいるかもしれないが、基本親切心で案内をしてくれるため、まずはこうした人から遊び方を学んでいくのがベストだろう。

【STEP4】[JP] Tutorial worldに行こう!

ここまで来たらあとは自由!無限に広がるVRChatの世界を気の赴くままに探索・開拓していきましょう!と言いたいところなのですが、いきなりすべて自由にしてくださいと言われても困ってしまう。そんな方も多いでしょう。

そこで、ここからは初心者がまず訪れるべきワールド「[JP] Tutorial world」の紹介と、筆者が考える初心者におすすめのVRChatの歩き方を紹介します。

[JP] Tutorial worldとは?

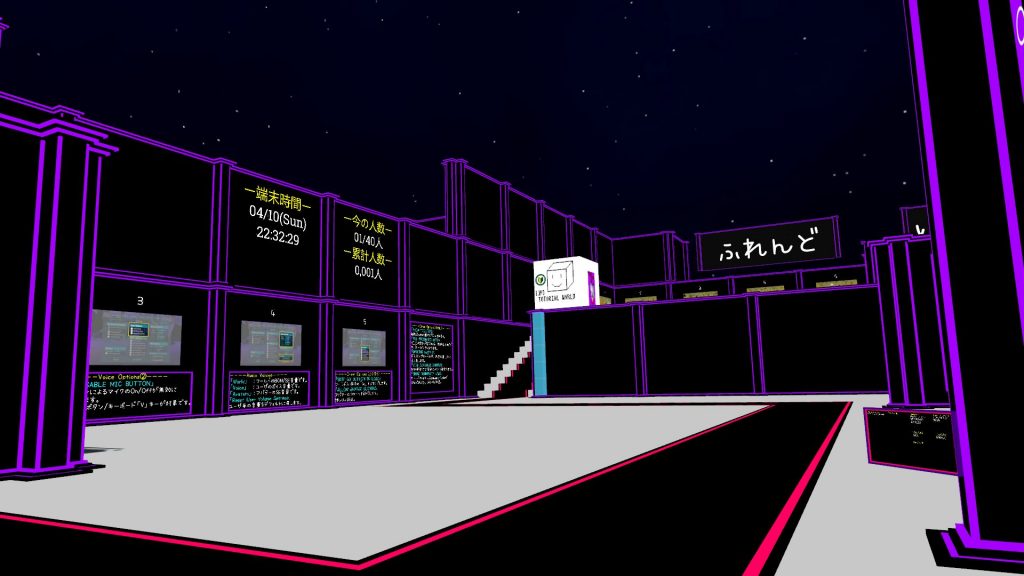

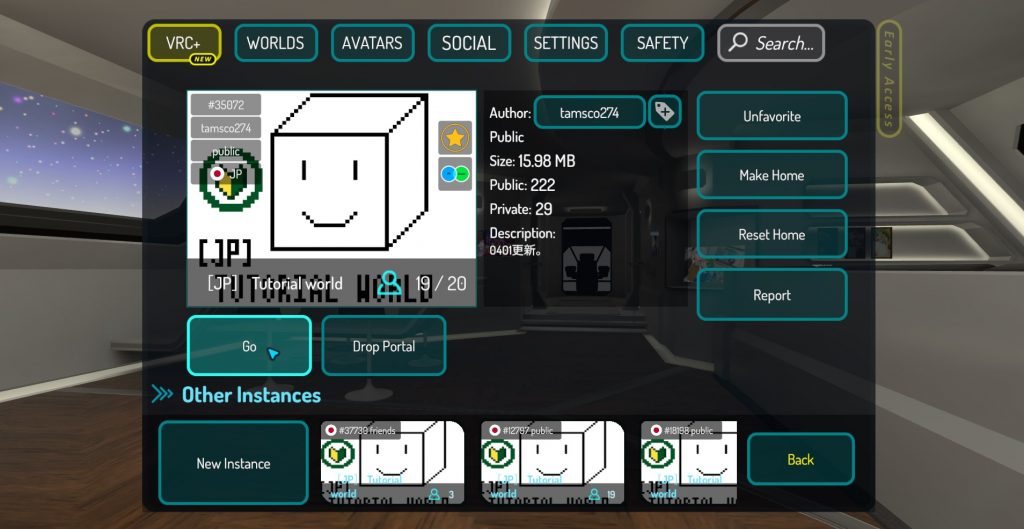

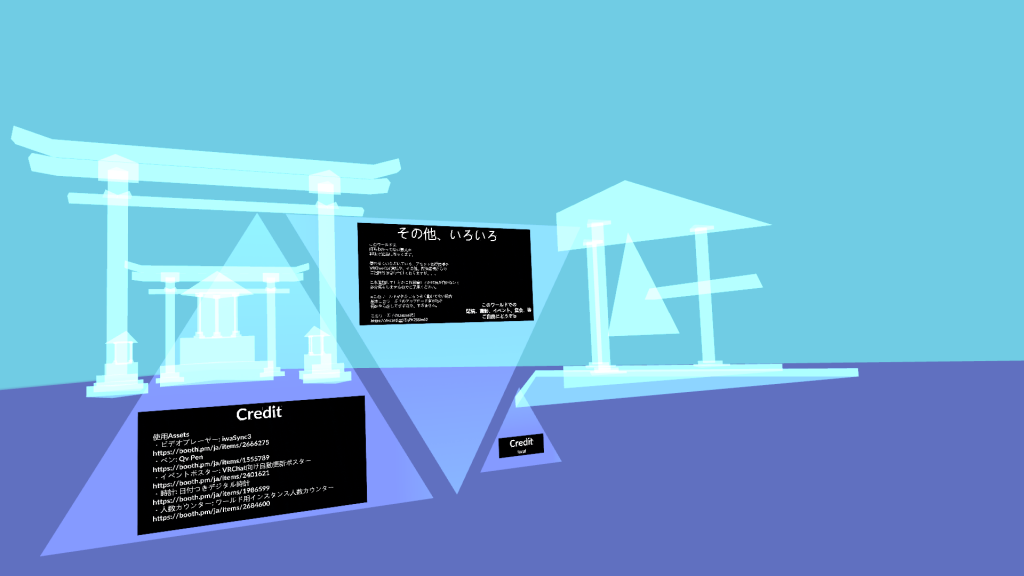

「[JP] Tutorial world」は、tamsco274さんが有志で制作した日本語話者向けの初心者チュートリアルワールドです。順路に沿って行くと、操作方法やおすすめの設定、メニューの各項目の説明や、おすすめのワールドなど初心者向けの情報が一通り得られるつくりとなっています。

また、単に情報が得られるだけではなく、先ほどの基礎用語でも紹介した「初心者案内」が最も盛んなワールドもここになります。日中は海外ユーザーもかなり多く、日本語が聞こえないことも珍しくないワールドですが、おおよそ21時~25時と言われる日本人ユーザーのゴールデンタイムに行くと、きっと誰かが初心者案内をしてくれます。

まずはチュートリアルワールドで知り合った人から徐々にフレンドを増やすこともできるため、最初のうちは行く宛に困ったらとりあえずここに来てみるといいでしょう。

[JP] Tutorial worldの行き方

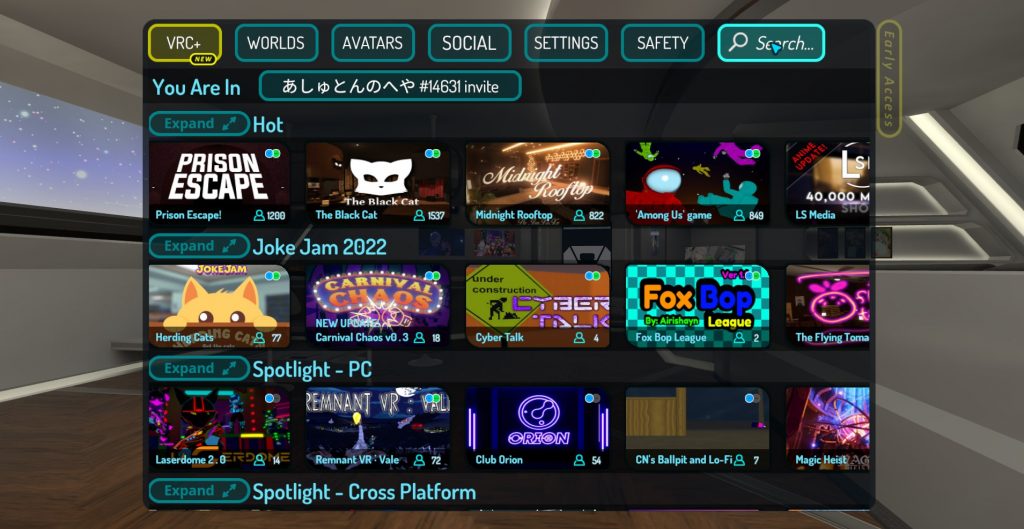

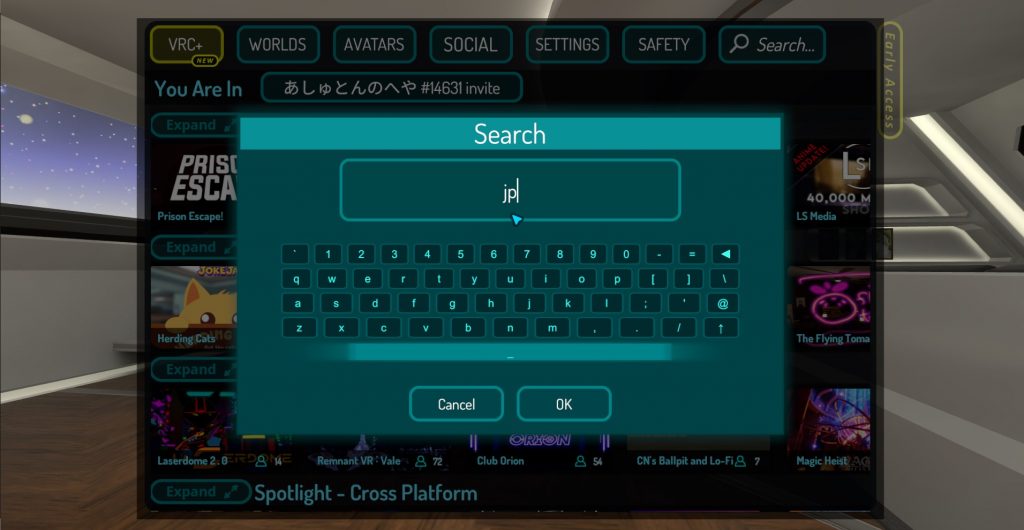

メニュー欄から「Worlds」を選択します。

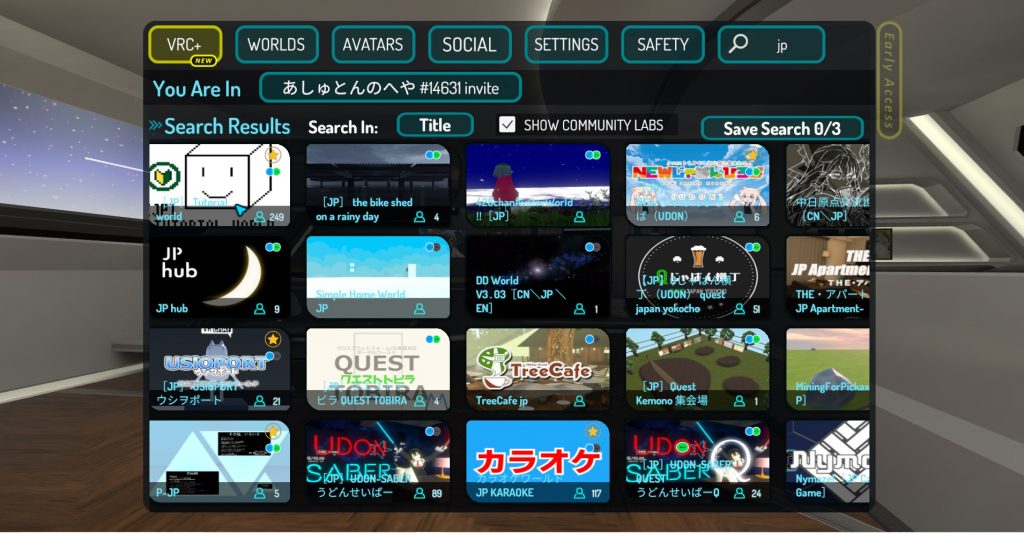

そして、右上の検索ボックスに「JP」と打ち検索すると、1ページ目にはこの「[JP] Tutorial world」が出てきます。

この画面から「GO」を押して、ワールドに行くこともできますし、下にインスタンスの一覧が載っているためそこから別インスタンスを選択することや、「New Instance」から新しくインスタンスを建てることもできます。日本の旗がついているインスタンスが日本サーバーになるので、そこを選ぶといいでしょう。

もしくは「New Instance」を作成しよう

アシュトンおすすめ!VRChat初心者の歩き方

ここからは、筆者のおすすめするVRChat初心者の歩き方を紹介します。

お気に入りのアバターを見つける

まずは、お気に入りのアバターを見つけるといいでしょう。VRChatでは、みんな様々な自身の好きな姿を纏って生活しています。美少女アバターだったり、けもみみだったり、ケモノ系だったり、ロボ・人外系だったり。まずは、いろんなアバターに着替えてみて、自分にしっくりと来る姿を見つけてください。

また、Visitorのうちは自分でアバターをアップロードすることはできませんが、VRChat向け販売アバターの試着アバターを着ることはできます。後々、購入して改変(カスタマイズ)することも念頭に置きつつ、自分の理想の姿に先に目星がつけられると、VRChatを続けるモチベーションにも繋がりますし、会話のタネにもなります。

- Himiko Avatar World:Quest / bbbbb_himiko

- Avatar Museum Q / おおかみちゃん

- Avatar Museum 5 / おおかみちゃん ※PC限定

集会ワールドに通い詰める

VRChatには「[JP] Tutorial world」をはじめ、パブリックインスタンスに人が集まる「集会ワールド」というものがいくつかあります。最初のうちは、とにかく気の合う友人を見つけることが一番です。同じ時期に始めた人、親切に案内してくれた人、たまたま共通の話題が見つかった人、きっかけは様々ですが、こうした出会いがVRChat人生を決定的にかけがいのないものに、豊かなものにしてくれます。

フレンドが増えてくると、「フレンドのフレンドのフレンドの・・・」と芋づる式に知り合いは増えていくのですが、そのサイクルに入る最初のキッカケとなるコミュニティをどこにするかというのは非常に重要です。まずは、そうしたコミュニティをパブリックで知り合ったフレンドのなかから築いていくことが重要になると思います。

- 日本語話者向け集会場「FUJIYAMA」/ JP_Fujiyama ※PC限定

- P-JP / hyakki nyna

- Quest日本集会場 [JP]/ hirhir13

ワールド巡りをする

最初のうちはフレンドが少ないために、「行く宛がない」ということがよく起こると思います。筆者も初めはそうでした。しかし、VRChatにはすべてで9万以上ものワールドがパブリックに公開されています。

こうした膨大な数のワールドを、ひとつひとつ巡って写真を撮ったり、ただ綺麗な景色に息をのんだりしているだけでも、案外リアルでは味わえない充実した時間を過ごせるものです。ちょっと、気分をリフレッシュするためにも、こうした「ワールド巡り」というのは初心者の頃のVRChat人生を支える大事な要素だと感じます。

膨大なワールドの中で、自分の好きなワールドを見つけるにはどうすればいいのでしょうか。行きたいワールドが決まっていれば、先ほど紹介した手順でメニューからワールド検索をします。しかし、そうでない場合に役に立つのが「ポータルワールド」です。様々なテーマに合わせたワールドのポータル(転移門のようなもの)をギャラリーのように展示したワールドがあります。中でも筆者がおすすめのものを以下に紹介します。

- [JP] USiOPORT ウシヲポート/UMIUSiO ※PC限定

- [JP]クエストトビラ QUEST TOBIRA/ UMIUSiO

- [JP] Tiwa’s Portal World v2․0․23 / tiwa ※PC限定

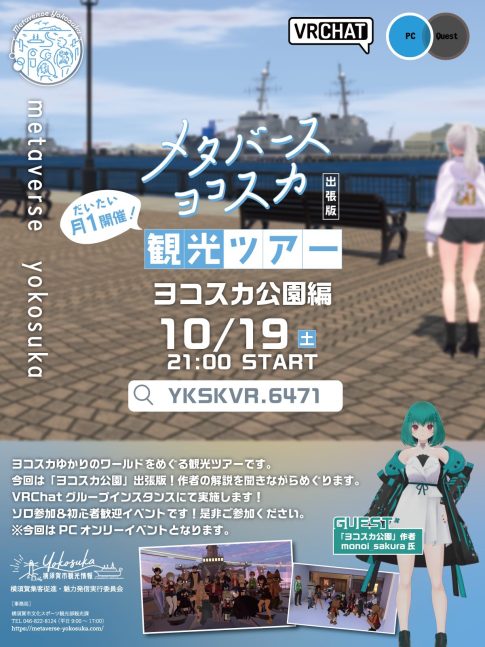

イベントに行く

段々と、VR空間上でのコミュニケーションにも慣れてきたら、イベントに足を踏み入れてみるのはいかがでしょうか?

VRChat上には、多い時で1日60件以上ものユーザーイベントが開催されています。その多くは、「Friend+」以上のインスタンスで行われているのですが、イベント主催者は自身のIDを公開していることが多いので、一度も会ったことがなくても気軽にフレンドを送って参加してみましょう。

定期開催の集会イベントや、店舗系のイベント、DJクラブや、音楽ライブなど様々な種類のイベントがあります。こうしたイベント自体がひとつのコミュニティとして機能している場合も多いですし、イベントを通じてできたフレンドとは、通えば何度も顔を合わせることになるので、仲良くなりやすい傾向にあります。

Steamストアページ